こんな疑問にお答えします。

この記事の内容

- 「京都市内」「大阪市内」「神戸市内」駅の範囲

- 「特定都区市内」制度について

JRの切符や案内で、出発や到着の駅名が「京都市内」「大阪市内」「神戸市内」などとなっていることがあります。

これは、JRの運賃を計算する際の”特例”のひとつで、「特定都区市内」というものなんです。

JRは、当たり前のように「○○市内(区内)」という駅名(用語)を使っていますが、それがどの駅、範囲のことなのか、どういう意味があるのか、よく知らない人は多いのではないでしょうか。

ここでは、「特定都区市内」とは、どんな制度なのか。関西で設定されている「京都市内」「大阪市内」「神戸市内」を例に、分かりやすく紹介します。

JR「京都市内」「大阪市内」「神戸市内」の範囲はどこ?

JRの「特定都区市内」が設定されている地区は、全国に11か所あります。

例えば、関西では「京都市内」「大阪市内」「神戸市内」の3か所です。それぞれの範囲と対象の駅は下記のようになっています。

切符の出発駅や到着駅に「○○市内」と書いてあれば、基本的に、その範囲内の駅で、乗車または下車が1回できます。ただ、乗り降り自由ではありません。

まずは、ざっくり確認してみてください。「特定都区市内」制度について詳しくは、後述しています。

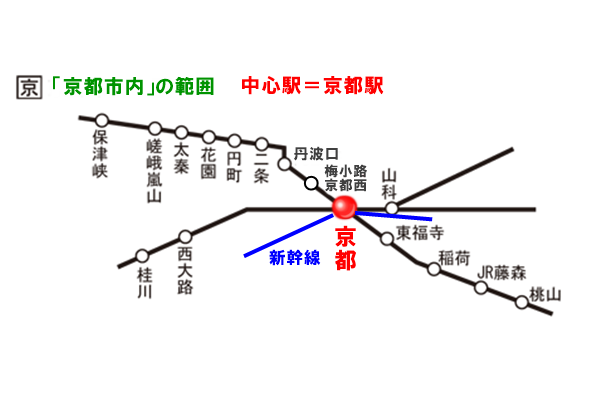

JR切符「京都市内」の駅と範囲

「京都市内」の範囲は、下図のとおりです。運賃計算の基準になる駅(中心駅)は「京都駅」です。

対象の駅では、ホームの駅名標に「京」の目印が表示されています。

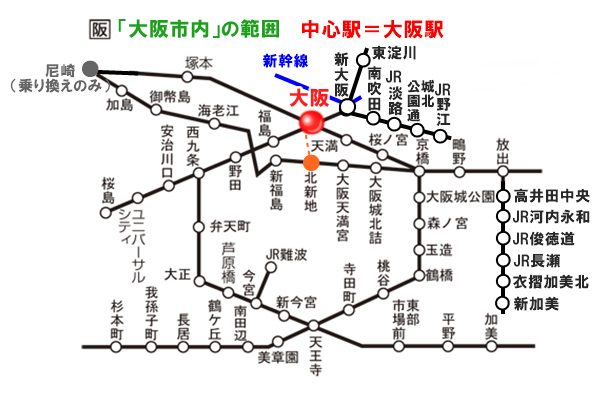

JR切符「大阪市内」の駅と範囲

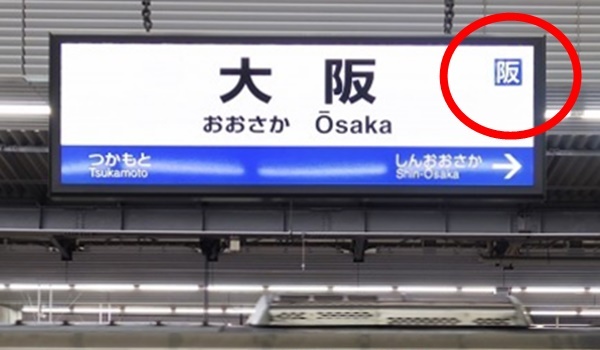

「大阪市内」の範囲は下図のとおりです。運賃計算の基準になる駅(中心駅)は「大阪駅」です。

対象の駅では、ホームの駅名標に「阪」の目印が表示されています。

おおさか東線の南吹田駅、高井田中央駅、JR河内永和駅、JR俊徳道駅、JR長瀬駅、衣摺加美北駅の場所は、大阪市外ですが、範囲に含まれます。

「大阪駅」~「北新地駅」では乗り継ぎ途中下車OK。

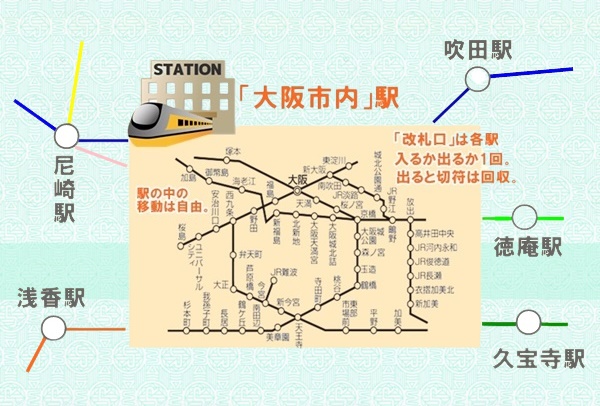

「大阪市内」の範囲内では、途中下車(改札から駅の外に出ること)できません。

ただし、「大阪駅」と「北新地駅」との間で乗り継ぎする場合、利用当日に限って可能です。2つの駅の間は歩いて10分弱です。

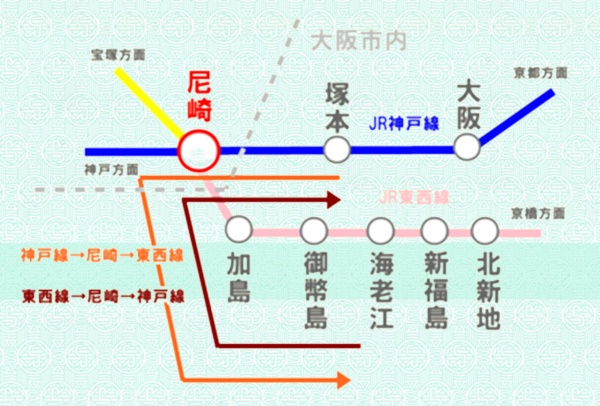

JR神戸線~東西線の「尼崎駅」乗り継ぎはOK。

「特定都区市内」制度では、その範囲を通り越して、範囲外に出てから、再び戻って来るような乗り方はできません。

ただし、「大阪市内」の切符では、JR神戸線と東西線を範囲外の「尼崎駅」で乗り継ぐことができます(特例)。

なお、尼崎駅で途中下車(改札の外へ出ること)できません。

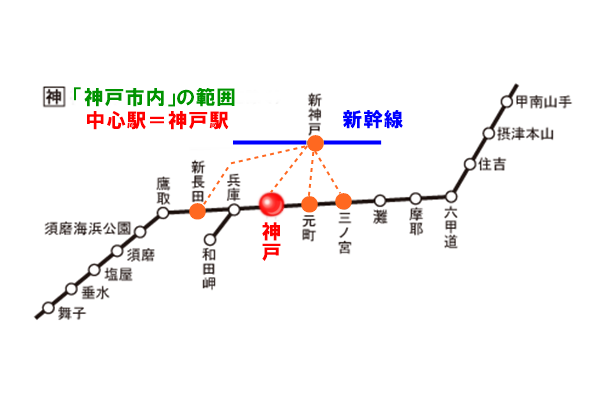

JR切符「神戸市内」の駅と範囲

「神戸市内」の範囲は下図のとおりです。運賃計算の基準になる駅(中心駅)は、三ノ宮駅ではなく「神戸駅」です。

対象の駅では、ホームの駅名標に「神」の目印あります。

神戸市内には、上図のほかに、JR宝塚線の「道場駅」もあります(神戸市北区)。でも、「神戸市内」の範囲に含まれません。

これは、中心駅の「神戸駅」から「道場駅」まで行くには、いったん神戸市外に出る必要があるからです。

「新神戸駅」乗り継ぎのための途中下車はOK。

「神戸市内」発着の切符では、その範囲内の駅では途中下車(改札から駅の外に出ること)はできません。

しかし、新幹線の「新神戸駅」を利用する場合に限って、「三ノ宮駅」「元町駅」「神戸駅」「新長田駅」で途中下車することができます(利用当日のみ)。

※新神戸駅と三ノ宮駅・元町駅・神戸駅・新長田駅との間の移動費用(地下鉄やバス、タクシーなど)は別に必要です。

JRの「特定都区市内」制度とは?

JR切符の「京都市内」「大阪市内」「神戸市内」のような駅のグループは、「特定都区市内」といいます。

「特定都区市内」は、全国に11の都市で設定されています。

| 特定都区市内 | 略号 | 中心駅 |

| 札幌市内 | 札 | 札幌駅 |

| 仙台市内 | 仙 | 仙台駅 |

| 東京都区内 | 区 | 東京駅 |

| 東京山手線内 | 山 | 東京駅 |

| 横浜市内 | 横 | 横浜駅 |

| 名古屋市内 | 名 | 名古屋駅 |

| 京都市内 | 京 | 京都駅 |

| 大阪市内 | 阪 | 大阪駅 |

| 神戸市内 | 神 | 神戸駅 |

| 広島市内 | 広 | 広島駅 |

| 北九州市内 | 九 | 小倉駅 |

| 福岡市内 | 福 | 博多駅 |

それぞれの範囲は、「中心駅」から、市外に出ないで行ける、市内にある駅を基本に指定されています。

ほとんどは、行政上の「都区内・市内」と同じ一致しています。

ただ、「大阪市内」に吹田市や東大阪市の一部の駅が入っているなど例外があります。

「特定都区市内」の駅には「目印」が

「特定都区市内」の範囲に入っている駅には、ホームに掲げてある駅名標のすみっこに目印(略号)が表示されています。

例えば、「京都市内」なら「京」、「大阪市内」は「阪」、「神戸市内」は「神」といった漢字一文字です。

範囲を覚えるのは大変ですが、旅先などで分からなくなったら、駅名標で確認できます。

ただ、この目印があるのは、ホームの駅名標だけ。改札口や駅の外にはありません。

不明なときは、改札を通る前に駅員さんに尋ねるか、ネットで検索するしかないです。

「特定都区市内」のどの駅でも乗降OK

「特定都区市内」には、多くの駅が含まれていますが、その範囲全体で1つの駅と考えます。

例えば、「大阪市内」で大きな1つの駅です。

出発駅が「大阪市内」なら、その範囲内のどの駅=改札口からも乗車できます。

同じように目的地の駅が「大阪市内」の切符なら、範囲内のどの駅=改札口からも下車できます。

「大阪市内ゆき」という切符で、新幹線で新大阪駅に着いたら、そのまま範囲内の駅まで、追加運賃なしで行けます。

ただし、「特定都区市内」の範囲内では、途中下車(=改札口から駅外に出ること)できません。

同じ駅に入って出るのと同じなので、切符は改札口で回収されてしまいます。

「特定都区市内」の駅発着の運賃は同じ

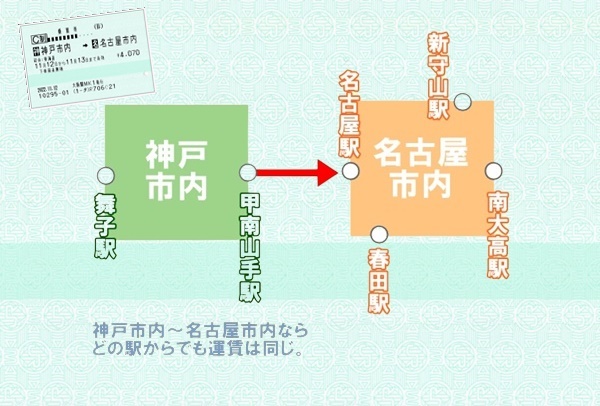

「特定都区市内」は、全体で1つの駅なので、範囲内のどの駅から/までの運賃は同じです。

実際の運賃は、「中心駅」を基準にして計算します。

例えば、「神戸市内~名古屋市内」の運賃は、それぞれの「中心駅」である神戸駅と名古屋駅の間の運賃になります。

出発駅(乗車駅)が、「神戸市内」の甲南山手駅でも、三ノ宮駅でも、舞子駅でも、運賃は同じです。

降りる駅も同様で「名古屋市内」の範囲内の駅なら、どこの駅であっても変わりません。

ただ、「特定都区市内」がからむ運賃は、実際の距離にもとづく運賃と比べると、必ずしも得だとは限りません。トントンや損になる区間もあります。

基本的には、やはり距離が長いほど得です。

(例)神戸市内~名古屋市内の場合

| 神戸市内~名古屋市内 | 片道4,070円 |

| (舞子駅~南大高駅) | (片道4,510円⇒得) |

| (甲南山手駅~名古屋駅) | (片道4,070円⇒トントン) |

なお、後述しますが、切符の出発駅や到着駅が「特定都区市内」になるかどうかは、自動的に決まります。利用客は選べません。

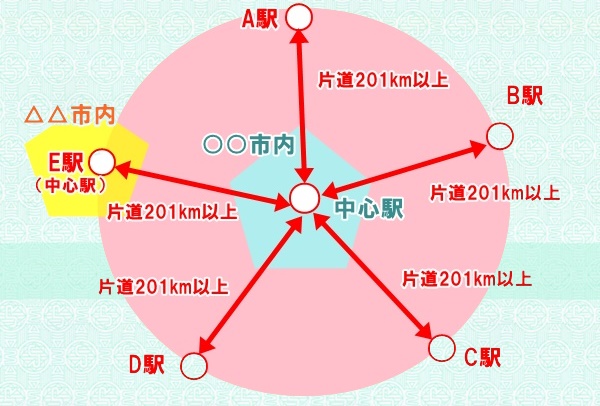

「特定都区市内」は”距離”で自動適用

出発駅や到着駅を「特定都区市内」にすると、便利だったり、お得だったりする場合、そのかたちで切符を買いたくなりますが、実は、条件があるんです。

その条件とは、切符の区間が「中心駅」から片道201km以上あることです。

長距離切符が基本です。

ちなみに、この距離は実測のものではなく、JRが設定した営業上の距離(営業キロ)になります。

この営業キロは、JR公式サイトの運賃検索などで確認できます。

例えば、「大阪駅~名古屋駅」の場合、営業キロは190.4kmなので「特定都区市内」制度は適用されません。

切符は、普通に「大阪駅⇒名古屋駅」あるいは「名古屋駅⇒大阪駅」となります。

これが「神戸駅~名古屋駅」だと、営業キロは223.5kmで「特定都区市内」制度の条件を満たします。

よって、「神戸市内⇒名古屋市内」「名古屋市内⇒神戸市内」の切符が発行されます。

切符を買うとき、出発駅~到着駅で201km以上あれば、あなたの意思に関係なく、自動的に「特定都区市内」制度が適用されます。

もし「神戸駅⇒名古屋駅」の切符が欲しくても、発券されるのは「神戸市内⇒名古屋市内」になります。

【参考】「特定都区市内」を活用した交通費節約術

目的地が「特定都区市内」に近い範囲外の場合、「特定都区市内」の切符で乗り越した方が、安くなることがよくあります。

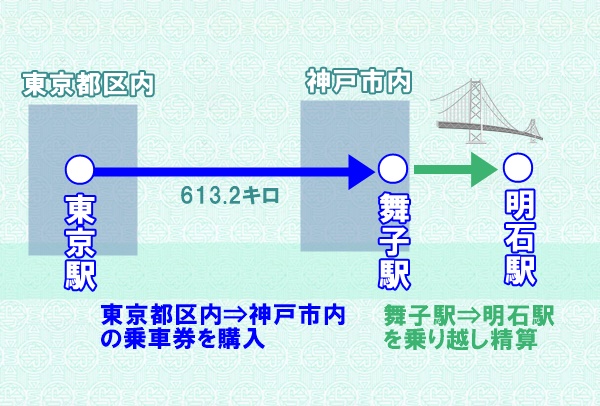

例えば、東京駅から兵庫県の明石駅に行く場合、「神戸市内」の舞子駅までの切符で、明石駅で乗って精算します。すると「通し」で買うより少しお得になります。

| 東京駅(都区内)⇒明石駅 | (通し運賃) | 9,790円 |

| 東京駅(都区内)⇒舞子駅(神戸市内) | 9,460円 | 合計9,520円 270円お得! |

| 舞子駅⇒明石駅 | 160円 |

運賃計算はJRの公式サイトなどで簡単にできますので、交通費を少しでも節約したいときは、確認してみてください。

コメント