こんな疑問にお答えします。

この記事の内容

- 定期券って、どんなもの?(基本知識、使い方)

- 定期券の買い方

通勤や通学で、交通費を節約する定番の方法は、「定期券」を使うことです。

「定期券」という名前は知っていても、それがどんなものなのか、だれも教えてくれませんし、買うときにも説明がありません。

にもかかわらず、知っていて当たり前という雰囲気がありますよね。

そこで、ここでは定期券の使い方や買い方など、知っておいて損はない基本的なことについて、関西の鉄道を例にしながら、まとめました。

定期券とは?使い方は?

定期券は、1か月間、3か月間、6か月間といった決められた期間内で、指定した区間(駅間)を、何回でも利用できるという乗車券です。

正式には「定期乗車券」といいます。

一番の魅力は、高い割引率です。

通勤や通学のように決まった区間をよく乗るような場合は、(利用回数にもよりますが)電車代の節約が期待できます。

定期券とは?

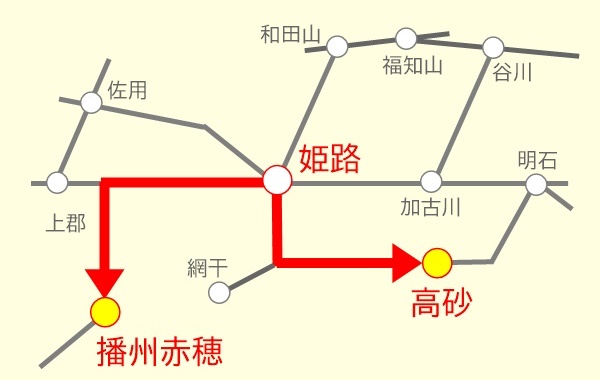

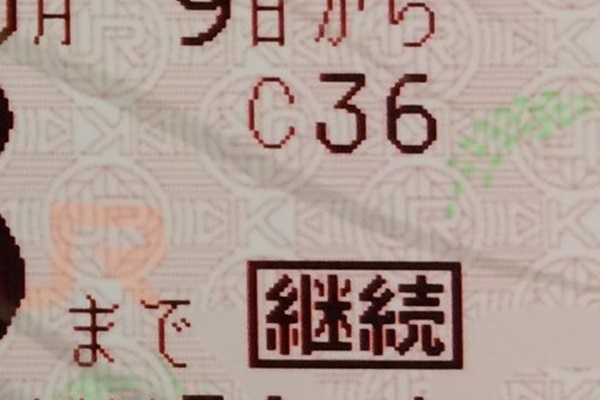

定期券の例(山陽電車HPより)

上図は、通勤6カ月定期券の例です。

利用できるのは「高砂駅~播州赤穂駅」の区間で、途中、姫路駅を通るルートです。他のルートでは使えません。

「高砂駅~姫路駅~播州赤穂駅」のすべての駅で乗り降りできます(乗り放題)。

有効期間は2021年4月15日から10月14日までです。10月14日の終電まで使えます。

実際に使えるのは、「サンヨウタロウ」本人だけです。他の人に貸したりできません。

定期券は鉄道会社ごとに購入します。

定期券は、利用する鉄道会社ごとに作るのが基本です。

例えば、自宅から職場まで2つの鉄道会社を乗り継いで通勤する場合は、2枚の定期券を持ち歩くことになります。

ただ、鉄道会社の組み合わせや、利用する区間、乗り換え駅によっては、定期券を1枚にまとめられることがあります。

こうした2社以上の定期券を1枚にまとめたものを「連絡定期券」と言います。

例えば、大阪メトロ(地下鉄)の場合、次の鉄道会社との「連絡定期券」が買えます。

- 大阪モノレール

- 北大阪急行

- 近鉄電車

- 京阪電車

- 南海電車

- 阪急電車

- 阪神電車

- JR西日本

2社の連絡定期券だけでなく、例えば、「阪神~メトロ~京阪」「阪急~メトロ~南海」「南海~メトロ~近鉄」といった3社分をまとめることもできます。

※2社でも3社でも連絡定期券では、乗り換え駅や発売区間が決まっています。自由に設定できません。

なお、連絡定期券には、金額的なメリットはありません。

複数会社の定期券を1枚にできるというだけです。

定期券の区間は乗り降り自由(乗り放題)です。

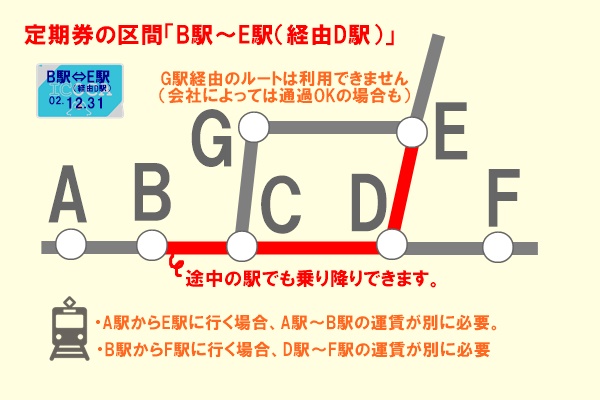

定期券では購入する際に、まず利用する駅を2か所指定します。

自宅、職場、学校の最寄駅や乗り換え駅などです。

乗車経路(ルート)が複数ある場合は、それも合わせて指定します。

こうして、あなたが利用する2つの駅を結ぶ区間・ルートで使える定期券が発行されます。

定期券では、指定した2駅のほか、そのルート上の途中にある全ての駅でも、自由に乗り降りできます。

つまり、定期券の区間は乗り放題なんです。

定期券の大きな特徴であり、メリットです。通勤や通学で往復する以外にも、使い道が広がります。

定期券の有効期間は3種類です。(いつからいつまで?)

定期券の有効期間(使える期間)は、鉄道会社によって決められています。

1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月の3種類が一般的です。

2か月とか4か月とか、期間は好きなように設定できません。

期間があらかじめ定められているからこその「定期」券なんです。

この点は、定期券のデメリットだといえます。

上図の例は、6ヶ月定期券です。有効期間は4月1日から9月30日まで。

4月1日の始発から9月30日の終電まで、B駅とE駅の区間で使えます。

ちなみに、有効期間は次のように決められています。

| 種類 | 有効期間(使える期間) |

| 1ヶ月定期券 | 有効開始日から1ヶ月後の同じ日の前日まで |

| 3ヶ月定期券 | 有効開始日から3ヶ月後の同じ日の前日まで |

| 6ヶ月定期券 | 有効開始日から6ヶ月後の同じ日の前日まで |

「有効開始日」は、買う時に自分で14日先までの日付で決められます(後述します)。定期券を買った日や、実際に使い始める日と同じとは限りません。

定期券の有効期間について、言葉だけではイメージしにくいと思いますので、具体的な日付の例でみてみましょう。

| 有効開始日 | 1ヶ月定期の期限 | 3ヶ月定期の期限 | 6ヶ月定期の期限 |

| 6月1日 | 6月30日 | 8月31日 | 11月30日 |

| 8月31日 | 9月30日 | 11月30日 | 2月28日(29日) |

| 10月10日 | 11月9日 | 1月9日 | 4月9日 |

| 12月1日 | 12月31日 | 2月28日(29日) | 5月31日 |

| 1月31日 | 2月28日(29日) | 4月30日 | 7月30日 |

6月1日開始の1ヶ月定期券の場合、1か月後の同じ日7月1日の前日で、6月30日が期限といった具合です

ただ、月末に開始する定期券だと、カレンダー上に同じ日が無いことがあります。それでも、その前日が期限になります。

例えば、1月31日開始の3ヶ月定期券の場合は、3か月後の4月31日が存在しないので、その前日の4月30日が有効期限です。

同じように、1ヶ月定期券の場合は、2月31日の前日、2月30日が期限。この日も存在しないので、有効期限は2月28日(うるう年は29日)になります。

ちなみに、月によって日数に違いがありますが、定期代(金額)は変わりません。

本人以外は使えません(貸し借り禁止)。

ほとんどの鉄道会社の定期券は「記名式」です。

定期券に記載されている名前の本人しか使えません。

家族や友達と貸し借りしたり、他人に譲ったりすることは禁止されています。

振り替え輸送が利用できます。

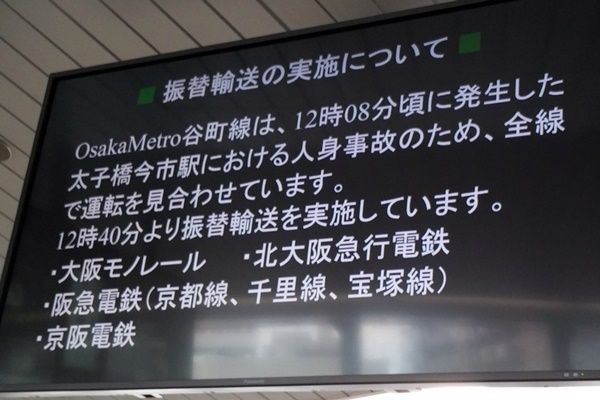

事故や災害で、電車の運転が見合わせになった場合、他の鉄道へ「振り替え輸送」が実施されることがあります。

定期券の利用者は、乗車のタイミングや振替乗車票の有無に関係なく、「振り替え輸送」を利用できます。

ちなみに、振り替え輸送もなく、運休状態が連続で5日以上続いた場合は、日割りでの払い戻しや、定期券の有効期限延長が実施されます。

逆に、1日~数日間の運休だと、何の補償もありません(まるまる損)。

料金追加で特急や指定席が利用できます。

有料の特急列車や指定席車が運行されている鉄道会社では、定期券に特急券や座席指定券を追加で購入することで、利用できます(一部除く)。

【関西の場合】

定期券の形態は?磁気カード式とICカード式の違いは?

定期券のカタチ(形態)には次の2つがあります。

- 磁気カード式

- ICカード式(スマホアプリ版を含む)

ローカル線には紙製のところもありますが、鉄道会社の多くは磁気カード式、あるいはICカード式を採用しています。

磁気カード式とは、従来の裏が黒色で、薄くペラペラしたプラスチック製のもの。自動改札機に「通す」タイプです。

主要な鉄道会社では、すでに磁気カード式の定期券は発行していません(廃止)。ICカード式に一本化されています。

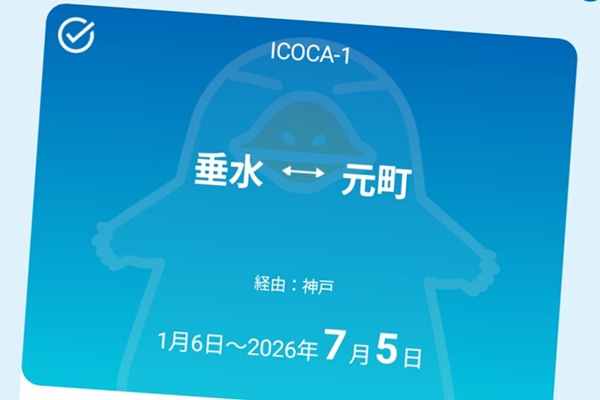

ICカード式とは、「ICOCA(イコカ)」「PiTaPa(ピタパ)」などICカードに、定期券の機能をプラスしたもの。自動改札機に「タッチする」タイプです。

一部の鉄道会社では、スマホアプリ版の「モバイルICOCA」「モバイルSuica」「モバイルPASMO」に定期券を設定することもできます。

磁気カード式とICカード式とでは、定期代や基本的な使い方は同じです。

ただ、下記の点に違いがあります。

| 磁気カード式 | ICカード式 |

|

|

大きな違いは、紛失したり盗難に遭った場合、再発行ができるかどうかです。

磁気カード式は失くしたらオワリですが、ICカード式は再発行が可能。

磁気カードとICカードを選択できる場合、定期券は高い買い物なので、不都合がなければ、ICカード式をおすすめします。

ICカード定期券の期限が切れたあとは、次のどちらかの取り扱いになります。

- 一旦使えなくする。

- ICカードとしてそのまま使う。

これは、定期券を買うときに選べます(使用中に変更もできます)。

※ICカードとして使う場合、記名式のままなので本人以外は使えません(再発行メリットはそのまま)。無記名式への変更も可能です(再発行できなくなります)。

定期券の種類は?通勤と通学の違いは?

一般向けの定期券には、2種類あります。

- 通勤定期券

- 通学定期券

これをみると、定期券は「通勤」「通学」の目的以外では買えないように思うかもしれませんが、実はそうではありません。

「通勤定期券」は誰でも買えます。

通勤定期券は、「通勤」と名前が付いていますが、通勤に限らず、習い事、通院、バイトなど、どんな目的でも作れます。

買うときに、目的を尋ねられることもありません。

そして、お金さえ出せば、サラリーマンでなくても、誰でも買えます。身分証明書も必要ありません。

なんと子供用の「通勤定期券」もあります(使う場面が想像しにくいですが。。。)

また、定期券の利用区間も自由に設定できます。

同じ区間を頻繁に利用するようでしたら、通勤定期券の購入を検討してみることをおすすめします。

「通学定期券」は限定発売。

一方、通学定期券は、文字通り「通学」目的に限定されています。

その分、定期代が同じ区間の通勤定期券より4~6割安く設定されています。

通学定期券は、修学上の経済的負担を軽減することを目的に大幅な割引をしているため、(JR西日本公式サイトより)

このため、誰でも好きに買えるものではなく、発売に次のような条件があります。

- 「鉄道会社が指定した」学校に在籍中の生徒や学生が対象。

- 発売は「学校が証明した」自宅最寄駅~学校最寄駅の(最短)区間のみ。

- 塾やバイト、部活、就活などが目的では買えません。

通学定期券を買うときは「学生証・生徒証」や「通学証明書」の提示が必要です。

これらがあれば、親御さんなど代理人でも購入できます。

ちなみに、証明書類は「鉄道会社が指定する」学校が発行したものでないと受け付けてもらえません。

小学校、中学校、高校、高専、大学であれば、ほぼ指定されています。

要注意は、専門学校や予備校です。

運営者が「学校法人」でしたら、おおむね指定されていますが、学科やコースが限定されていることがあります。

予備校だと、高校生向けのコースや夏期講習など期間限定コースは、対象外の場合がほとんどです。

通学定期券が買えるかどうかは、念のため入学前に学校に確認した方が安心です。

それによって、交通費の負担がかなり変わってきますので。

それから、通学定期券は、発行できる区間が「自宅~学校」最寄駅の最短ルートと限定されています。

ただ、通学定期券を買った後の利用については自由です。

定期券の区間内(ルート上)でしたら、通学以外の目的、たとえば塾やバイト、買い物、遊びなどに使っても問題ありません。

定期券の買い方は?新規と継続とは?

定期券はどこで買える?(購入場所)

定期券は、鉄道会社の定期券発売所(JRは「みどりの窓口」)で買います。

会社によっては、券売機(定期券自動発行機、多機能券売機)でも買えます。

スマホアプリ版に対応しているところでは、スマホの操作で買えます。

定期券はどうやって買う?(新規・継続の購入手続き)

定期券の買い方には、「新規購入」と「継続購入」があります。

定期券の新規購入とは?

「新規購入」は、文字通りです。

後述する「継続購入」以外は、全部「新規購入」の扱いになります。

定期券を新規購入する際は、購入申込書に、利用する区間、使用開始日、有効期間(1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月)、そして名前や年齢、連絡先などを記入して、窓口に提出します(自動発行機の場合は手入力)。

ICカード定期券にする場合は、カードを持参します。持っていない場合は、発売所でも買えます。

あと、身分証明書は必要ありませんが、個人情報を偽って購入することは禁止されています。

実際問題として、定期券を落としたときに連絡がもらえたり、払い戻しや再発行の手続には本人確認を伴いますので、正確に申告している方がいいです。

通学定期券の場合は、学校が発行した「学生証」「通学証明書」の提示も必要です。

*定期券の購入申込書は、発売所に備え付けてあります。公式サイトからダウンロードできる会社もあります。

*鉄道会社によっては、予約受け付けを実施しています(ネット、電話)。窓口や券売機での手間が省けます。

定期券の継続購入とは?

「継続購入」は、今使っている定期券の有効期限が切れた後も、それと同じ種類、区間、経路(ルート)のものを購入することをいいます。

この場合、今の定期券の有効期限(最終日)と次の定期券の開始日との間に、日にちを空けられません。

今の定期券の期限が3月31日なら、次の定期券は自動的に4月1日開始になります。

そして、継続購入しても値段的なメリットは何もありません。

手間がちょっと減るくらいなので、こだわらくて大丈夫です。

継続購入する際は、今の定期券が切れる前、有効期間中に手続きします。次の定期券の有効開始日の14日前(2週間前の同じ曜日)から買えます。

例えば、今使っている定期券が9月30日まででしたら、継続の定期券は10月1日から有効になりますので、その14日前の9月17日から購入できます。

「継続購入」で定期券を買うと、今使っている定期券は回収されて、「継続」の文字が入った、新しいものが発行されます(ICカード定期券の場合は上書き)。そして、その時点から使えます。

購入の手続きは、新規購入と同じです。

購入申込書と今使っている定期券を出します。ただ、自動発券機では、個人情報の入力なく簡単に買えます。

通学定期券も、年度替わりに絡まない時期でしたら、通学証明書や学生証がなくても買えるところが多いです。

次の場合は「新規購入」になります。

- 利用区間や経路など、定期券の内容を変更するとき。

- 今の定期券の期限が切れてから購入するとき。

- 今の定期券の終了日と次の定期券の開始日との間に日を空けたいとき。

定期券はいつから買える?(購入のタイミング)

定期券は、使い始めたい日の14日前から買えます。

継続購入する場合は、先述の通り、次の期間が始まる14日前から買えます。

定期代の支払い方法は?

定期代の支払い方法は、現金かクレジットカードです。

VISAやマスターカードなど国際ブランドのデビットカード、プリペイドカード(実物あり)もほとんど使えます。

ICカードは使えません。

定期券の払い戻しはどうなる?区間変更するには?

定期券の有効期間の途中で、使わなくなった場合は、払い戻ししてもらえます。

ただ、その計算方法が独特です。

払い戻しの申し込み日によっては、返金が全くないこともあります。

また、定期券の有効期間中に、利用区間やルートを変更したいときは、一旦、今の定期券を解約・払い戻しして、新たに定期券を買うという流れになります。

定期券の払い戻しについては、こちらの記事をご覧ください。

コメント