あなたのこんなお悩みを解決します。

この記事の内容

- 電車の定期代を安くできる方法・節約術を基本的なことから「知る人ぞ知ること」まで、8つの項目にまとめています。

定期券は割引率の高いお得な切符であることは確かです。でも、定期代はバカになりません。できることなら、安く、かしこく買いたいもの。

定期代が職場から支給される場合も、多くは一時的に立て替える必要があると思います。

このため、定期券は自腹でも職場負担でも、安く買うことに越したことはありません。

ここで紹介している内容は、僕が、高校生の頃から現在まで、30年以上定期券を使い続けているなかで、つちかった経験と知識をもとにしています。

参考になることがあれば幸いです。

カレンダーを必ず確認して、できれば長期で買いましょう。

使う予定日数をチェック。

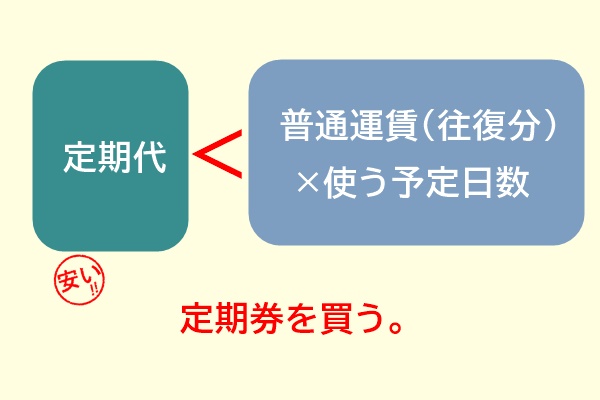

定期券をコスパよく、かしこく使うために、まずやるべきことは、カレンダーと予定の確認です。

このことはめちゃくちゃ大事。

定期券を買おうとする期間中(1か月、3か月、6か月)の、カレンダー(日並び)と公休日や長期休暇、出張や外回りなどのスケジュールを分かる範囲でチェックします。

それをもとに、定期券を使うだろうと思われる日数を、ざっくりとカウント。

その際、買い物や行楽、習い事、通院などプライベートの予定も忘れずに入れましょう。

定期券は、通勤や通学以外の場面でも、一駅でも使えるなら、使わないと損です。

そして、定期代と普通に切符を買った場合と比較して判断します。

↓ ↓ ↓

定期券を買う

損になるときは、期間の長い定期券にするか、回数券など別の手段を使うか、普通の切符で乗るかです。

6ヶ月定期が一番お得。

定期券には、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月のものありますが、値段は有効期間が長いものほど割安です。

3ヶ月定期は1ヶ月定期よりも5%、6ヶ月定期は10%(JRは10~15%)割引になっています。

【例1】JR「大阪駅~京都駅」(580円)の通勤定期代比較

| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |

| 通勤定期代 | 17,140円 | 48,870円 | 87,120円 |

| 1ヶ月定期にした場合 | ー | 51,420円 | 102,840円 |

| これだけお得 | ー | 2,550円(5%) | 15,720円(15%) |

※京都線経由の場合

【例2】阪神電車「大阪梅田駅~甲子園駅」(280円)の通勤定期代比較

| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |

| 通勤定期代 | 10,850円 | 30,930円 | 58,590円 |

| 1ヶ月定期にした場合 | ー | 32,550円 | 65,100円 |

| これだけお得 | ー | 1,620円(5%) | 6,510円(10%) |

3ヶ月定期は5%でも割引は割引、得は得です。

でも、1ヶ月定期×3回と比べて、割安感は小さいです。運賃が安い区間だと、無理して買うほどではありません。

しかし、6ヶ月定期の方は10%、JRなら区間によっては15%も安くなるので、節約効果は大。無理して買う値打ちはあります。

上で挙げた、JRの大阪駅~京都駅の6ヶ月定期の例では、ほぼ1ヶ月分浮きます。

このように、カレンダーや予定表を確認して、大型連休や長期休暇、転勤や引っ越しなども無さそうでしたら、6ヶ月定期を買った方がいいです。

紛失や盗難の心配もあるかもしれませんが、ICカード式の定期券なら再発行が可能です。

定期券を有効期間の途中で使わなくなったときは、払い戻しできます。

しかし、返金される額は、計算方法(月単位)や手数料のせいで、想像以上に少なめです。

このため、定期券を買うときに、転勤や引っ越しなど「使わなくなること」が予できるようでしたら、はじめから期間の短い定期にしていた方が、かしこいです。

「継続」購入は慎重に。

定期券を「継続」購入している人も多いと思います。その際、新しい定期券の使用開始日に注意してください。

「継続」した定期券は、今使ってる有効期限日の次の日から。自動的に使用開始になります。

その使用開始日が、休みの日に当たることが案外あります。

それが週末の土曜日だったりすると2日分も損です。3連休の初日なら3日も損。

土日祝に限らず、出張予定が入っていたり、休暇を取っていることもあります。

明らかに定期券を使わない日を使用開始日にするのは。めちゃくちゃもったいないです。継続定期の罠、鉄道会社の思うつぼ。

「継続」購入しても、割引など値段的なメリットはありません。手間が少し減るくらいです。

安易に「継続」購入しないで、今の定期券の期限が近くなったときは、その都度、次の使用開始日の予定を確認して判断しましょう。

定期代はクレジットカードで支払いましょう。

定期券の代金は、クレジットカードで払うと、ポイント還元がある分、実質安く買うことができます。

定期代は、まとまった金額なので、たとえ1%の還元率でも、例えば、6ヶ月定期が50,000円なら500ポイント。1年で1,000ポイントと、インパクトがあります。

さらに年間の利用額に応じて、優待があるカードでしたら、いい貢献になります。

ちなみに、定期代は一括払いのみです。

一括はちょっとツラい…という場合は、クレジットカード会社によっては、定期券を買った後で、分割払いに変更することができます。

分割手数料がかかりますが、特に6ヶ月定期の場合は、1ヶ月あたりの金額でみると、通常の1ヶ月定期代よりも安くつくことがあります。

お財布が厳しいときは確認してみてください。

競合ルートの定期代は比較しましょう。

通勤ルートに、複数の鉄道会社が選べるようでしたら、それぞれの定期代をチェックして比較しましょう。

普通の運賃が高いからといって、定期代も高いとは限りません。

割引率の関係で逆転現象がありえます。

特に、都市部でJRと競合しているルートでは、その可能性がありますよ。

【例1】大阪梅田~神戸三宮の場合

| 普通運賃(片道) | 1ヶ月通勤 | 1ヶ月通学 | |

| JR西日本 | 420円 | 12,830円 | 6,910円 |

| 阪急電車 | 330円 | 13,460円 | 4,590円 |

| 阪神電車 | 330円 | 13,460円 | 4,620円 |

普通運賃はJRが一番高いですが、定期代になると阪急、阪神より安くなります。通学定期券では、阪急が最安です。

【例2】大阪梅田~宝塚の場合

| 普通運賃(片道) | 1ヶ月通勤 | 1ヶ月通学 | |

| JR西日本 | 330円 | 10,230円 | 6,530円 |

| 阪急(豊中経由) | 290円 | 11,920円 | 4,130円 |

| 阪急(西宮経由) | 11,730円 | 4,060円 |

普通運賃はJRが阪急より高いですが、定期代は阪急より安くなります。通学定期はやはり阪急の方が安いです。

同じ定期代なら最長の区間で買いましょう。(注意点あり)

通勤定期券の場合、同じ定期代なら一番長い区間を買いましょう。

実際に利用することはなくても、乗り越し精算の際に安くつくことがあります。

【例1】JR「大阪駅~三ノ宮駅」の定期券の場合

| 普通運賃(片道) | 1ヶ月通勤定期 | |

| 大阪駅~三ノ宮駅 | 330円 | 12,830円 |

| ◎大阪駅~元町駅 |

この場合は、一駅先の元町駅まで定期代は同じ。元町駅まで買っておいて損しません。

もし、明石や姫路方面へ乗り越しするようなことがあったら、一駅の差で精算運賃が安くなることがあります。

【例2】大阪地下鉄(メトロ)「梅田駅~心斎橋駅」の定期券の場合

| 普通運賃(片道) | 1ヶ月通勤定期 | |

| 梅田駅~心斎橋駅 | 240円 | 9,480円 |

| ◎梅田駅~動物園前駅 |

この場合も、同じ定期代で最遠、動物園前駅まで買えます。途中、難波駅でも乗り降りできるようになるので、便利になります。

このように、定期券は「定期代が同じ」の一番長い区間で購入するといいです。

ここで、注意が必要なのは、「運賃が同じ」の一番長い区間ではないことです。

以上の流れからすると、「同じ運賃で行ける一番遠い駅までの定期券を買うと得」だと思うかもしれません。

しかし、実は、同じ運賃の区間でも、定期代が違う場合が多いんです。

【例1】近鉄電車「生駒駅」から「490円区間」の定期代

| 区間 | 普通運賃 | 1ヶ月通勤定期 |

| 生駒駅~上本町駅 | 490円 | 17,270円 |

| 生駒駅~日本橋駅 | 17,840円 | |

| 生駒駅~大阪難波駅 | 18,410円 |

【例2】京阪電車「中書島駅」から「280円区間」の定期代

| 区間 | 普通運賃 | 1ヶ月通勤定期 |

| 中書島駅~清水五条駅 | 280円 | 9,160円 |

| 中書島駅~祇園四条駅 | 9,690円 | |

| 中書島駅~三条駅 | 10,240円 |

【例3】南海電車「堺駅」から「290円区間」の定期代

| 区間 | 普通運賃 | 1ヶ月通勤定期 |

| 堺駅~新今宮駅 | 290円 | 11,370円 |

| 堺駅~難波駅 | 12,030円 |

これらの例のように、運賃は同じにもかかわらず、定期代に差があります。距離が長いほど高くなっています。

1ヶ月定期でこの程度なので、3ヶ月、6ヶ月なら、かなり違ってきます。

なんで、こんなことが起きるかというと、普通運賃と定期代のもとになっている距離(営業キロ)の設定、刻み幅が違っているためです。

普通運賃は、3キロ、5キロ、10キロなど、まとまった距離で区切って設定しています。これに対して、定期代は1キロごとでになっています。

このため、運賃が同じだから定期代も同じだろうと考えて、定期券を買ってしまうと、お金を無駄にしてしまう可能性があります。

定期券を買う前に、面倒でも、鉄道会社の公式サイトなどで値段の確認をしましょう。

鉄道会社のなかには、普通運賃と定期代の距離計算や値段設定を同じにしてあるところもあります。

そこでは、「運賃が同じ=定期代も同じ」なので、定期券は長い距離で購入するといいです。

定期券に区間外でよく利用する駅を入れてみましょう。

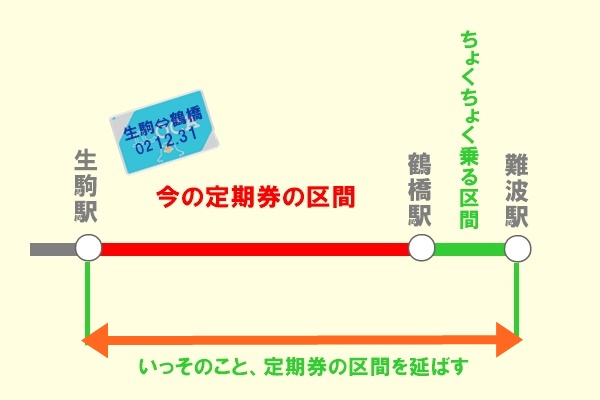

普段、定期券の区間外へちょくちょく乗り越すことがある場合、行き先や頻度によっては、はじめから、定期券の区間に入れるといいかもしれません。

定期代は高くなりますが、交通費全体として、得になることがあります。

例えば、近鉄電車の「生駒駅~鶴橋駅」を通勤定期券をもっていて、仕事の外回りやプライベートでちょくちょく難波駅まで利用するという場合をみてみましょう。

1回乗り越しすると、鶴橋駅~難波駅の運賃240円が別にかかります。そこで、いっそのこと「生駒駅~難波駅」の定期券を買います。定期代の違いはこちら。

| 区間(普通運賃・片道) | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |

| 生駒駅~鶴橋駅(430円) | 16,700円 | 47,600円 | 90,180円 |

| 生駒駅~難波駅(490円) | 18,410円 | 52,470円 | 99,420円 |

| 定期代差額 | 1,710円 | 4,870円 | 9,240円 |

1ヶ月に7回(3往復半)以上、難波駅へ乗り越すようなら、いっそのこと1,710円プラスして「生駒駅~難波駅」の1ヶ月定期をにした方が、結果的にお得になります。

3ヶ月定期なら20回(10往復)以上、6ヶ月定期なら39回(19往復半)以上です。途中の日本橋駅や上本町駅でも乗り降りできます。

このように、定期券で1駅~数駅先の区間外へ乗り越すことが多いのでしたら、節約方法として定期券の購入を検討してみることをおすすめします。

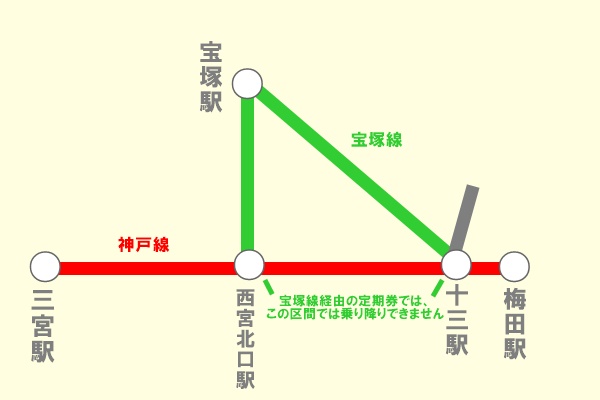

また、同じ区間の定期券でも、経路(ルート)を変えて、通勤以外でよく立ち寄る場所(駅)を組み入れるということも、一部の鉄道会社では可能です。

例えば、阪急電車の「大阪梅田駅~神戸三宮駅」の定期券を買う場合、通常は神戸線のルートですが、西宮北口駅から宝塚駅を経由する大回りのルートでも買えます。

| 区間(普通運賃・片道) | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |

| (神戸線)武庫之荘駅経由 | 13,460円 | 38,370円 | 72,690円 |

| (宝塚線)宝塚駅経由 | 16,360円 | 46,630円 | 88,350円 |

| 定期代差額 | 2,900円 | 8,260円 | 15,660円 |

3ヶ月定期や6ヶ月定期になると、金額差が大きいですが、宝塚方面の沿線に、得意先や取引先があるとか、大学の聴講や習い事に通うとか、阪神競馬場に行くとかで、利用する機会が多いようなら、1ヶ月間だけでも、定期券のルートを変えると、交通費全体として安くつくことがあります。

なお、定期券は、先にも触れましたが、記載されているルートでの利用が大原則です。

ただ、鉄道会社によっては、特例を設けているところがあります。

上例の阪急電車では、宝塚駅経由の定期券でも、実際に通勤で利用する際は神戸線経由で問題ありません。ただ、ルートから外れた区間では途中の駅で乗り降りできません。

大阪メトロでは、自分でルートを組める「う回」定期券を作れます。

定期券発売所まで電車は無料で乗りましょう。

定期券は、定期券発売所や発売機で購入します。

あなたの最寄り駅に、これらが無い場合、買えるところまで行かないといけません。

このときの電車代が無料になるしくみが、実はあるんです。

ただ、鉄道会社によって違います。次のどちらかの場合がほとんどです。

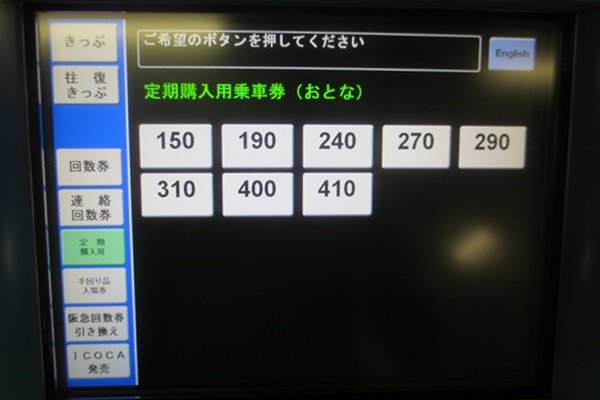

- 券売機で定期券購入用の切符「定期券購入乗車証」を買って行く⇒定期券購入時に乗車証代を返金。

- 定期券購入駅まで切符を買って行き、下車駅の改札で「定期券購入証明書」を発行してもらう⇒定期券購入時に電車代返金。

どちらも、発売所までの電車代はいったん立て替えて、あとで返金を受けるという流れです。結果的に無料です。

このように、定期券を買いに行くための電車代は、払わなくて済みます。

逆に払うと損なので、定期券を買いに行くときは、このしくみを活用しましょう。

このしくみは、あくまで定期券を買う鉄道会社の路線内に限った乗車についてです。

例えば、神戸から大阪メトロの定期券を買うために、JRに乗って大阪梅田の発売所まで出向いたとしても、JR代の部分は返金の対象外です。

「選択乗車」制度を知っておきましょう。

定期券のなかには、「選択乗車」という特典が付いていることがあります。

「選択乗車」とは、定期券のルート(経路)とあわせて、鉄道会社が指定する別のルートも利用できるというものです。

その時の状況で、乗るルートを選べます。

この「選択乗車」は、そんなに案内されていません。

でも知らないと、本来は手持ちの定期券でタダで乗れるのに、別に切符を買って無駄なお金を使ってしまうこともありえます。

また、選択乗車できる区間の定期券が、いつもの定期代にちょっとプラスして買えるなら、使える範囲が広がって、交通費全体を節約できる可能性もあります。

ここでは、関西で実施されている定期券の「選択乗車」を紹介します。

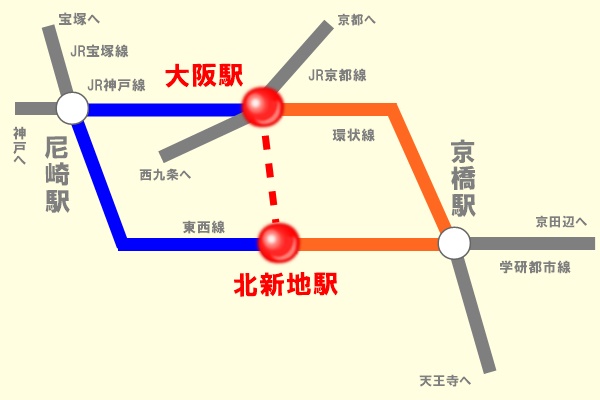

【JR西日本】尼崎・京橋~大阪・北新地を含む定期券

JR西日本では、下記の条件にあう定期券は、「大阪駅」と「北新地駅」のどちらの駅でも、乗り降りできます。

| 対象の定期券 | 選択乗車できる区間 |

| 「尼崎駅~大阪駅」を含む定期券 | 尼崎駅~北新地駅 (北新地駅でのみ乗り降り可能) |

| 「尼崎駅~北新地駅」を含む定期券 | 尼崎駅~大阪駅 (大阪駅でのみ乗り降り可能) |

| 「京橋駅~大阪駅」を含む定期券 | 京橋駅~北新地駅 (北新地駅でのみ乗り降り可能) |

| 「京橋駅~北新地駅」を含む定期券 | 京橋駅~大阪駅 (大阪駅でのみ乗り降り可能) |

上記の区間を「含む」定期券が対象なので、例えば「京都駅~三ノ宮駅」とかの定期券も対象です。

ただ、乗り降りできる駅は「大阪駅」と「北新地駅」に限定。他の駅で乗り降りすると、尼崎駅や京橋駅から(まで)の通常運賃がかかるので注意が必要です。

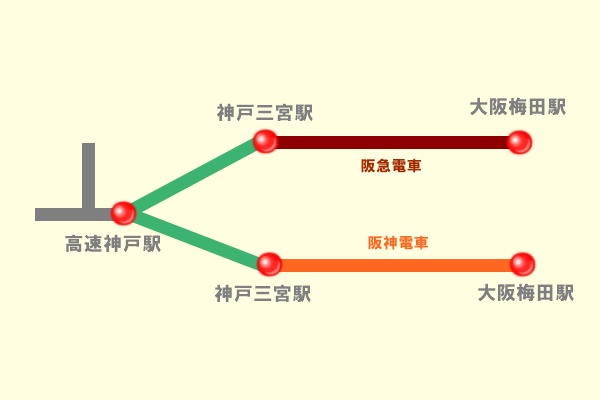

【阪急・阪神】梅田~三宮/三宮~高速神戸を含む定期券

阪急電車と阪神電車では、上図の区間を含む定期券で選択乗車の特典があります。

| 対象の定期券 | 選択乗車できる区間 |

| 「大阪梅田駅~神戸三宮駅」を含む 通勤定期券(×通学) |

大阪梅田駅~神戸三宮駅 (途中の駅では乗降できません) |

| 「神戸三宮駅~高速神戸駅」を含む 通勤定期券と通学IC定期券 |

神戸三宮駅~高速神戸駅 (途中の駅で乗降できます) |

例えば、阪急電車の「大阪梅田駅~神戸三宮駅」の定期券を持っていたら、阪神電車の大阪梅田駅~神戸三宮駅も乗車できます。

ただし、阪神電車では乗り通すことしかできません。途中の駅で乗り降りすると、梅田駅や三宮駅から(まで)の通常の運賃がかかります。

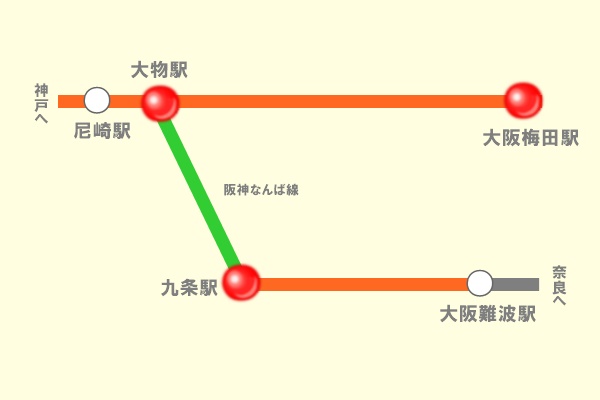

【阪神電車】九条~大物を含む定期券

阪神電車では、なんば線の区間にも選択乗車の設定があります。

| 対象の定期券 | 選択乗車できる区間 |

| 「九条駅~大物駅」を含む 通勤定期券のみ(×通学) |

大物駅~大阪梅田駅 (大阪梅田駅でのみ乗り降り可能) |

例えば、「甲子園駅~大阪難波駅」の定期券なら、難波と梅田の両方のターミナルが利用できます。

ただし、大阪梅田駅でしか乗り降りできません。途中の駅では乗り降りすると、大物駅から(まで)の通常運賃がかかります。

【近鉄電車】大阪~奈良方面の定期券

近鉄電車では、大阪と奈良方面の3つの区間で選択乗車を実施しています。

ただし、磁気カード式の通勤定期券のみ利用でできます。ICOCA定期やPiTaPa定期、通学定期券は対象外です。

| 対象の定期券 | 選択乗車できる区間 |

| 「橿原線の尼ヶ辻駅~新ノ口駅・天理線各駅⇔大阪難波駅~布施駅」 の通勤磁気定期券(×通学/IC) 【奈良線ルート・西大寺駅経由】 |

橿原線・天理線の発着駅~布施駅 【大阪線ルート・大和八木駅経由】 (途中の駅では乗り降りできません) |

| 「橿原線の尼ヶ辻駅~新ノ口駅・天理線各駅⇔大阪難波駅~布施駅」 の通勤磁気定期券(×通学/IC) 【大阪線ルート・大和八木駅経由】 |

橿原線・天理線の発着駅~布施駅 【奈良線ルート・西大寺駅経由】 (途中の駅では乗り降りできません) |

| 「橿原神宮前駅・吉野線各駅⇔大阪難波駅」の通勤磁気定期券(×通学/IC) | 橿原神宮前駅~大阪阿部野橋駅 (途中の駅では乗り降りできません) |

| 「橿原神宮前駅・吉野線各駅⇔大阪阿部野橋駅」 の通勤磁気定期券(×通学/IC) |

橿原神宮前駅~大阪難波駅 (途中の駅では乗り降りできません) |

| 「大和高田駅⇔大阪難波駅」 の通勤磁気定期券(×通学/IC) |

高田市駅~大阪阿部野橋駅 (途中の駅では乗り降りできません) |

| 「高田市駅⇔大阪阿部野橋駅」 の通勤磁気定期券(×通学/IC) |

大和高田駅~大阪難波駅 (途中の駅では乗り降りできません) |

また、選択乗車の区間では乗り通すことしかできません。途中の駅で乗り降りすると、通常の運賃がかかります。

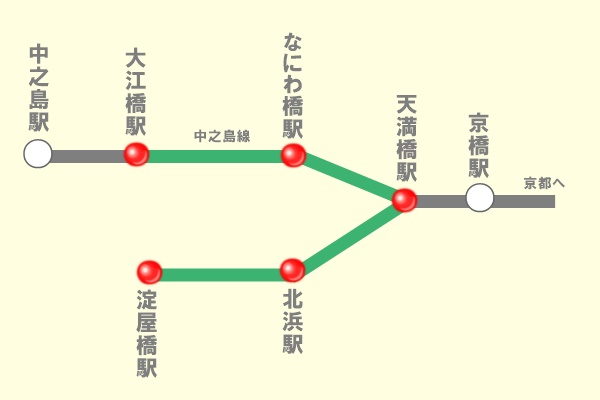

【京阪電車】京橋~淀屋橋/大江橋を含む定期券

京阪電車では、大阪の京阪線と中之島線が並行する区間で、選択乗車の特例(同一駅扱い)を設けています。

| 対象の定期券 | 選択乗車できる区間 |

| 「京橋駅~淀屋橋駅」を含む定期券 | 京橋駅~大江橋駅 (なにわ橋駅でも乗り降りできます) |

| 「京橋駅~大江橋駅」を含む定期券 | 京橋駅~淀屋橋駅 (北浜駅でも乗り降りできます) |

例えば、「淀屋橋駅~枚方市駅」の定期券でしたら、中之島線の「なにわ橋駅」「大江橋駅」でも乗り降りができます。

※淀屋橋駅と大江橋駅、なにわ橋駅と北浜駅を、定期券では同じ駅としてみるということです。

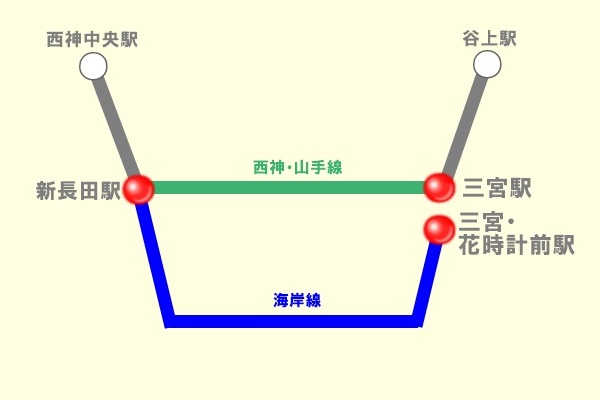

【神戸市営地下鉄】新長田~三宮を含む定期券

神戸市営地下鉄では、三宮と新長田との間で選択乗車を実施しています。

| 対象の定期券 | 選択乗車できる区間 |

| 「新長田駅~三宮駅」を含むまた定期券 | 新長田駅~三宮花時計前駅【海岸線】 (途中の駅では乗り降りできません) |

| 「新長田駅~三宮花時計前駅」を含む定期券 | 新長田駅~三宮駅【西神・山手線】 (途中の駅では乗り降りできません) |

例えば、「西神中央駅~新神戸駅」の定期券は「新長田駅~三宮駅」を含むので、海岸線の「三宮花時計前駅」も利用できます。

ただし、途中の海岸線の駅で乗り降りすると、新長田駅から(まで)の通常運賃がかかります。

JRの定期券は区間の「分割購入」を確認しましょう。

JRの定期券、特に比較的長い区間のものは、目的地まで通しで買うよりも、途中の駅で分けて買うと(分割購入)、全体として定期代が安くなることがあります。

これは、計算方法の特例や通常より安く設定した区間(電車特定区間など)があるという、JR運賃の複雑なしくみのせいで起こります。

ちなみに、定期券に限ったことではなく、普通の切符(乗車券)や回数券でも同じです。

この「分割購入」は、運賃制度のスキをついた電車代の節約術。もちろん不法乗車などではありません。JRも認めている方法です。

ただ、JRではほとんど案内していません。売上が減ることになりますし。。。・

きっぷは、出発駅から目的駅までを通しでお買い求めいただくことを原則としていることや、全ての駅間で最適な分割駅を把握することはできないこと、また分割されたきっぷは払いもどしや輸送障害時の取扱いの際にお客様に不利な取扱いが生じる場合がございます。このため、当社からお客様に、区間の分割をご提案することはいたしておりません。

(JR西日本公式サイトより)

なので、定期券区間の分割購入は、知る人ぞ知る方法なんです。

では、定期券の分割購入の実例をいくつかみてみましょう。なかには見過ごせないくらい安くなる区間もありますよ。

(例1)芦屋駅~京都駅の場合【大阪駅で分割】

| 区間 | 普通運賃 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |

| 通し | 芦屋~京都 | 1,110円 | 28,380円 | 80,900円 | 153,390円 |

| 分割 | 芦屋~大阪 | 320円 | 9,540円 | 26,340円 | 44,360円 |

| 大阪~京都 | 580円 | 17,140円 | 48,870円 | 87,120円 | |

| 分割合計 | 900円 | 26,680円 | 75,210円 | 131,480円 | |

| これだけお得 | 210円 | 1,700円 | 5,690円 | 21,910円 |

(例2)草津駅~大阪駅の場合【京都駅で分割】

| 区間 | 普通運賃 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |

| 通し | 草津~大阪 | 1,170円 | 31,180円 | 88,850円 | 167,900円 |

| 分割 | 草津~京都 | 420円 | 12,540円 | 35,730円 | 60,180円 |

| 京都~大阪 | 580円 | 17,140円 | 48,870円 | 87,120円 | |

| 分割合計 | 1,000円 | 29,680円 | 84,600円 | 147,300円 | |

| これだけお得 | 170円 | 1,500円 | 4,250円 | 20,600円 |

(例3)姫路駅~大阪駅の場合【三ノ宮駅で分割】

| 区間 | 普通運賃 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |

| 通し | 姫路~大阪 | 1,520円 | 41,950円 | 119,590円 | 218,580円 |

| 分割 | 姫路~三ノ宮 | 990円 | 28,010円 | 79,850円 | 142,560円 |

| 三ノ宮~大阪 | 420円 | 12,830円 | 36,620円 | 69,470円 | |

| 分割合計 | 1,410円 | 40,840円 | 116,470円 | 212,030円 | |

| これだけお得 | 110円 | 1,110円 | 3,120円 | 6,550円 |

(例4)三田駅~大阪駅の場合【中山寺駅で分割】

| 区間 | 普通運賃 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |

| 通し | 三田~大阪 | 770円 | 21,790円 | 62,100円 | 110,880円 |

| 分割 | 三田~中山寺 | 330円 | 9,900円 | 28,210円 | 47,520円 |

| 中山寺~大阪 | 330円 | 10,230円 | 29,170円 | 55,250円 | |

| 分割合計 | 660円 | 20,130円 | 57,380円 | 102,770円 | |

| これだけお得 | 110円 | 1,660円 | 4,720円 | 8,110円 |

(例5)和歌山駅~大阪駅の場合【天王寺駅で分割】

| 区間 | 普通運賃 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |

| 通し | 和歌山~大阪 | 1,280円 | 32,730円 | 93,350円 | 176,990円 |

| 分割 | 和歌山~天王寺 | 900円 | 26,320円 | 75,060円 | 142,310円 |

| 天王寺~大阪 | 210円 | 6,240円 | 17,830円 | 30,320円 | |

| 分割合計 | 1,110円 | 32,560円 | 92,890円 | 172,630円 | |

| これだけお得 | 170円 | 170円 | 460円 | 4,360円 |

このように、JRの定期券を買うにあたっては、「分割購入」を調べてみる値打ちはあります。

もちろん、分割購入で必ず安くなるとは限りません。かえって高くつくことも。でも、多少でも安くなればラッキーです。

その調べ方ですが、先述のとおり、JRでは教えてくれません。

そこで、個人で運営されている分割購入のための検索サイトがいくつかありますので、それを利用します。「乗車券分割」などで検索すると出てきます。

例えば、こちら。

定期券の区間を指定すると、安くなる「分割駅」が示されます。区間によっては、3分割以上の例が出ることがあります(定期券は、使い勝手から2分割が現実的です)。

そして、サイトで示された分割案は、念のためにJRの公式サイトで定期代を確認してください。

ちなみに、実際の定期券は、基本的にあなたが示した分割方法通りに発行されます。それがたとえ高くつくものであっても、他に安い分割方法があってもです。

このため、事前にしっかりチェックしておきましょう。

そして、定期券の「分割購入」の買い方は通常と同じです。

自動発売機(みどりの券売機)は、一般的な買い方しかできないので、係員がいる「みどりの窓口」、または係員が遠隔対応する「みどりの券売機プラス」で買います。

そして、分割購入にする区間を、購入申込書に記入、あるいは係員に伝えます。

発行される定期券は、磁気カード式なら分割した区間分の枚数に分かれます。2分割なら2枚。下車する駅では、自動改札機に2枚重ねて通せば出られます。

JR西日本の場合、ICカードのICOCA定期には、2区間の定期券を1枚に載せることができます(3区間以上はできません)。

また、地下鉄や私鉄の定期と1枚になった「連絡定期券」は分割できません。

この場合は、地下鉄・私鉄の定期とJRの定期を別々にしたうえで、JRの部分を分割します。

いつも利用している区間でも、ひょっとしたら区間を分割すると定期代が安くなることがあるかもしれませんので、一度確認してみてください。

【参考】大阪メトロでは定期券よりPiTaPa「マイスタイル」。

ローカルなことになりますが、大阪の地下鉄(メトロ)を通勤、通学を利用している人は、定期券よりICカードの「PiTaPa(ピタパ)」を使った運賃割引サービス「マイスタイル」の方が、基本安くついてお得です。

このPiTaPa「マイスタイル」は、毎月、乗車した分の運賃だけ後日請求されるサービスなのですが、その請求の上限額が、6か月定期代の6分の1と決められてます。

つまり、乗りまくっても1ヶ月定期代よりも安いわけです。

PiTaPaへの入会が必要だったり、定期券と使い勝手が違う部分がありますが、定期代の節約になります。

コメント