こんなお悩み、疑問を解決します。

この記事の内容

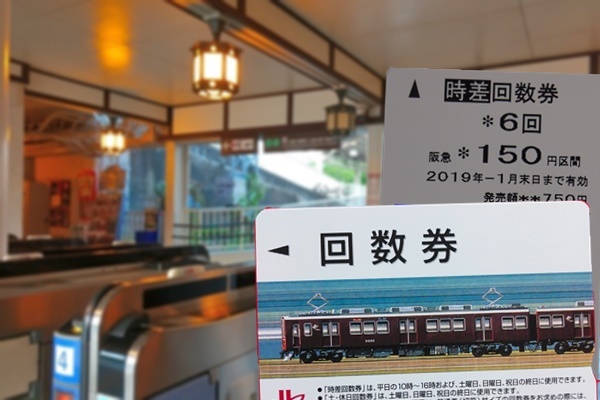

- 「時差回数券」がどんな切符なのか、その基礎知識、使い方を分かりやすく紹介します。

電車代を節約する割引切符の定番といえば「回数券」です。JR、私鉄、地下鉄のほとんどで発売されています。

その回数券というと、10回分の値段で11回乗れるというものが一般的です。

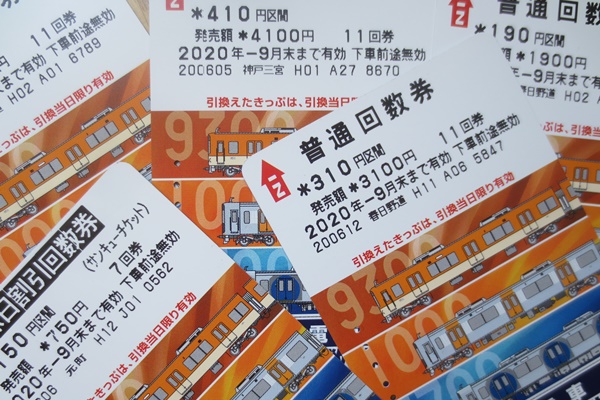

でも、鉄道会社によっては、使用できる曜日や時間帯を限定した「時差回数券」や「土休日回数券」といった種類も発売されています。

これらは使用に制限がある分、割引率が高くなっています。

ただ「時差回数券」の方は、そのネーミングもあって、使い方など分かりづらいところがあります。

そこで、ここでは、関西の例を用いながら、時差回数券がどんなものなのかを分かりやすく紹介ます。

「時差回数券」ってどんな切符?使い方は?

「時差回数券」とは?

回数券といえば、11回分が10回分の値段で買えるものが一般的です。「普通回数券」とよばれていて、曜日や時間帯に関係なく、いつでも使えます。

「時差回数券」は、いつでもは使えません。平日の昼間と土休日に制限されています。

通勤や通学のラッシュで混雑する朝夕の時間帯を外して、”時差(時間差)”をつけた利用を促すもので、割引率が高くなっています(後述します)。

「時差回数券」は、多くの私鉄や地下鉄で発売されていて、「昼間割引回数券」とか「オフピーク回数券」といった呼び方をしているところもあります。基本的な内容は同じです。

「時差回数券」が使える時間帯

「時差回数券」が使える具体的な時間帯はこちら。ごく一部の会社を除いて共通です。

- 平日の10:00~16:00の間

- 土休日ダイヤ(時刻表)で運行される日の終日

お盆や年末年始などの平日に、土日祝ダイヤで運行される場合がありますが、その日は土休日扱いで「時差回数券」を終日使えます。

ただし、会社ごとに取り扱いが違います。事前に告知されますので、最新情報を確認ください。

「時差回数券」は平日昼間に電車を利用する人向けです。

土日や祝日が中心という場合は、土休日ダイヤで運行される日だけ使える「土休日回数券」の方が、割引率がさらに高くてお得です(下記参照)。

「時差回数券」の割引率

回数券は割引があってのものです。一般的な「普通回数券」(10回分の料金で11回乗れる)は、通常運賃の約9%割引になっています。

それが「時差回数券」では約17%!さらに「土休日回数券」だと3割近くも安くなります。

また、会社によっては、1セット6回分と少ない回数で発売されていて、利用しやすいです。

| 回数券の種類 | 発売単位の例(売り方) | 割引率 |

| 普通回数券 | 11回分で10回分の金額、または22回分で20回分の金額(※) | 9.1%割引 |

| 時差回数券 | 12回分で10回分の金額、または 6回分で5回分の金額(※) |

16.7%割引 |

| 土休日回数券 | 14回分で10回分の金額、または 7回分で5回分の金額(※) |

28.6%割引 |

(※)会社によって発売回数の単位が違います。割引率は各社共通です。

「時差回数券」の有効期間

「時差回数券」の有効期間は、ほとんどの鉄道会社で3ヶ月間です。

ただ、同じ3ヶ月間有効でも、会社によって2通りの数え方がありますで注意が必要です。

- 買った日から、3か月間(智頭急行、丹鉄など)

- 買った日が属する月の翌月から、3か月目の末日まで(神戸市営地下鉄、京都市営地下鉄など)

【2】の場合、例えば10月13日に買った回数券の有効期限は、11月から数えて3か月目の末日の1月31日となります。

この方式の場合は、月の初めに買った方が有効期間が長くなります。

「時差回数券」の使い方

平日は指定の時間帯に改札を入る!

「時差回数券」の使い方の基本は、指定の時間帯に自動改札機を通して駅の中に入るということです。

そして、駅から出る時間には縛りはありません。

平日は「10:00~16:00」の間に、改札から入りさえすればOK。15:59でも使えます。

くどいですが、「時差回数券」は駅に入る(改札を通す)時間がポイントなんです。

土休日は終電まで有効!

繰り返しになりますが、土日祝(ダイヤ運行日)は「時差回数券」の利用に時間帯の制約はありません。終日使えます。

終日とは、その日の始発電車から最終電車までのことです。例えば、夜遅い時間に電車に乗っている間や、下車する駅に着いたときに日付が変わっても、その回数券は有効です。

複数人でシェア可能

家族や友達と一緒に電車で出かけるときに、「時差回数券」も普通回数券と同じように分け合って使えます。

「時差回数券」は、割引率が高いので、分け合う値打ちはあります。

鉄道会社によっては6回単位で売られているので買いやすいです。3人で往復するようなときはおすすめです。

「時差回数券」で乗り越したときの精算

「時差回数券」でその区間外へ乗り越した場合も、指定の時間内に改札さえ通っていたら、下車駅では、その時差回数券にもとづいて精算できます。

つまり、差額の支払いだけで済みます。

また、鉄道会社によって、できるできないがありますが、磁気定期券や普通の切符で乗り越しをして、下車した駅で精算する際、精算機に投入する時間が10時~16時の間であれば、不足の運賃分を「時差回数券」で支払えます。

※会社をまたいで乗り越した場合は取り扱いが異なります。

※ICカード式の定期券(ICOCA定期、PiTaPa定期など)と時差回数券は併用できません。

余った「時差回数券」は払い戻しOK

「時差回数券」を買ってはみたものの、使わなくなって余るような場合は、有効期間中でしたら、基本的に払い戻しを受けられます。

だだし、手数料がかかります(220円前後)。

計算方法がこのようになります。

このため、金額や残りの回数によっては、払い戻し額がわずかだったり、まったく無いこともあります。

【参考】「時差回数券」を発売している関西の鉄道

関西で「時差回数券」を発売している鉄道は下記の通りです。

| 時差回数券 | 土休日回数券 | 備考 | |

| 神戸電鉄 2024年4月30日で発売終了 |

6回用 (5回分運賃) |

7回用 (5回分運賃) |

|

| 神戸市営地下鉄 | 6回用 (5回分運賃) |

7回用 (5回分運賃) |

|

| 和歌山電鐵 貴志川線 |

6回用 (5回分運賃) |

7回用 (5回分運賃) |

|

| 近江鉄道 | 11回用 (9回分運賃) |

なし |

|

| 北条鉄道 | 13回用 (10回分運賃) |

なし |

|

※2024年3月現在。最新情報は各鉄道会社のホームページなどで確認ください。

【参考】JRではICOCA・PiTaPaの「時間帯指定割引」(京阪神地区限定)

JR西日本では「時差回数券」を発売していませんが、京阪神地区限定で、指定の時間帯にICカードの「ICOCA(イコカ)」か「PiTaPa(ピタパ)」で乗車すると、運賃が割引になるサービスを実施しています。

その内容はこちら。

- JR京都線(京都駅~大阪駅)、JR神戸線(大阪駅~元町駅)、JR宝塚線(北新地駅・尼崎駅~宝塚駅)の指定区間を、ICOCA、PiTaPaで利用。

- 平日10:00~17:00、土日祝(終日)に乗車。

- 毎月(1日~末日)4回以上利用すると、4回目以降の運賃が1回につき10%割引(ICOCAはポイント還元、PiTaPaは請求額を割引)。

このJRのICOCA、PiTaPaの割引サービスは、「時差回数券」としくみは違いますが、割引率の高さは魅力です。

◆ICOCA

◆PiTaPa

「時差回数券」は、外回り営業や得意先回り、買い物、通院、習い事やジム通いなど、日中に電車を決まった区間をちょくちょく利用しているなら、使える場面が多いです。発売しているところでは、節約術の1つとして、うまく活用してみてください。

「時差回数券」は、外回り営業や得意先回り、買い物、通院、習い事やジム通いなど、日中に電車を決まった区間をちょくちょく利用しているなら、使える場面が多いです。発売しているところでは、節約術の1つとして、うまく活用してみてください。

コメント